| +

ISSN 1576-9925 + Edita: Ciberiglesia + Equipo humano + Cómo publicar + Escríbenos + Suscríbete + Apóyanos |

|

"En esto conocerán todos que sois mis discípulos, en que os amáis unos a otros." Juan 13, 35 |

|

Esperar Julio Lois jloisfer @ navegalia . com

|

1.- Adviento, tiempo de esperanza.

El Adviento es tiempo de esperanza. Desde la memoria agradecida del Señor que vino en carne, nacido de mujer en la Palestina de hace ya veinte siglos, el Adviento nos sitúa ante ese mismo Señor que, resucitado de entre los muertos, vendrá para hacer definitivamente presente su Reino de salvación. Y nos sitúa ante ese final escatológico, ante el “telos” o meta de la historia, ante el Reino que vendrá, compartiendo con todos nuestros hermanos y hermanas de la tierra la tribulación presente -especialmente la de los pobres y excluidos- y en particular con la comunidad creyente la espera paciente y activa del Reino que viene, que está viniendo ya (cf. Ap 1,9; Sant 5, 7-10).

Celebrar el Adviento es participar en la vieja esperanza del pueblo de Israel, personificada en Isaías y en los grandes profetas, en Juan el Bautista y María, para abrirnos confiada y agradecidamente al Señor y su Reino que vino, viene y vendrá.

Puesto que el Señor Jesús vino y, después de terminar su vida en la cruz, fue resucitado de entre los muertos por el amor poderoso de Dios y está vivo, también sigue viniendo hoy por medio de su Espíritu para seguir haciendo presente su Reino, con la mediación de nuestro compromiso. Y puesto que vino y viene, también vendrá para que ese Reino se haga definitiva y plenamente presente y se cumpla la gran Promesa: “Pondrá su morada entre ellos y ellos serán su pueblo y él, Dios-con-ellos, será su Dios. Y enjugará toda lágrima de sus ojos, y no habrá ya muerte ni habrá llanto, ni gritos ni fatigas, porque el mundo viejo ha pasado” (Ap 21, 3b-4).

Esta es la esperanza ante la que somos situados los creyentes al celebrar el Adviento.

Pero, ¿es posible la esperanza en este mundo nuestro? Más concretamente: ¿es posible la esperanza hoy, en este conflictivo y difícil comienzo de milenio?

A través de la historia no han faltado los que han cuestionado la posibilidad real de la esperanza. No han sido pocos los que han puesto en duda el poder vivir con esperanza de forma fundada. No han visto claro, confrontados con la dureza de la realidad, que sea posible otorgar razonablemente sentido a la propia vida personal y tampoco a la creación y a la historia. La esperanza, han pensado incluso algunos, es un lujo que sólo puede brotar de la falta de lucidez. Se ha situado así la esperanza en el ámbito de la ilusión proyectiva que nos infantiliza al arrojarnos irremisiblemente en el mundo de lo irreal.

Tal vez la dificultad para abrirse a la esperanza y dar crédito a un mensaje que se presenta como Buena Noticia de salvación se ha hecho mayor en nuestro siglo, testigo horrorizado de dos guerras mundiales, del holocausto judío (y también de otros holocaustos), de tantos crueles genocidios y, por otra parte, testigo igualmente de una toma creciente de conciencia del carácter intolerable de la situación existente de injusticia y desigualdad y de la fuerza aterradora del mal que se impone.

¿Y sería exagerado decir que la crisis de esperanza se ha hecho especialmente aguda en nuestro momento presente, en el hoy que nos sitúa ante el fin de este milenio, en donde a la conciencia de los males referidos parece añadirse la convicción de que su superación es imposible y que, en consecuencia, ni siquiera vale la pena intentarlo? ¿No es cierto que parece extenderse la creencia de que es un hecho real la falta de perspectivas para cientos de millones de personas, aquellas mismas a las que la lógica del poder dominante declara olímpicamente sobrantes o indignas de participar en el banquete de la vida? Algunos llegan a afirmar que la realidad en la que estamos “arrojados” es una “chapuza” de tal envergadura que hablar de esperanza es una ingenuidad o incluso roza lo ridículo, cuando no lo obsceno.

A partir de estas consideraciones brota esta cuestión de fondo: la esperanza teologal que los cristianos confesamos y celebramos de manera especial en Adviento, ¿tiene alguna posibilidad de conectar con la experiencia humana actual de la realidad o habrá que considerarla como una oferta de valor que sólo puede ser aceptada si se ignora o se niega lo que esa misma experiencia permite vislumbrar? Está aquí en juego, como es fácil adivinar, la credibilidad y significación de nuestra esperanza, tal vez su condición misma de posibilidad. Está en juego, entonces, la posibilidad misma de celebrar razonablemente el Adviento.

Es claro que desde mi punto de vista creyente sí hay lugar para la celebración razonable del Adviento. Pero -como diría el Obispo Robinson- no lo demos fácilmente por supuesto.

3.-

¿En qué consiste propiamente la esperanza que celebramos en Adviento?

Veamos antes de nada y con mayor precisión en qué consiste propiamente la esperanza que celebramos en Adviento para ver seguidamente la posibilidad de vivirla con realismo y honestidad.

Para comprender la identidad y el alcance de la esperanza cristiana conviene situarse ante su fuente y raíz, es decir, ante el amor de Dios que ha resucitado a Jesús de Nazaret de entre los muertos como promesa de resurrección para todos nosotros y de plenitud lograda para la creación entera (cf. 1 Cor 12-19; Rom 8, 20-22).

En la resurrección de Jesús se nos ha revelado, al ser proféticamente anticipado, el destino último de plenitud al que nos ha destinado el amor creador de Dios: el hombre nuevo, los cielos y la tierra nuevos. Todas las promesas bíblicas, que orientaron durante siglos el caminar esperanzado del pueblo de Israel, encuentran en Jesús resucitado su amén o definitiva confirmación (cf. 2 Cor 1,20).

Vista desde esta dimensión de futuro último, la resurrección puede considerarse como profecía anticipada del triunfo definitivo de la historia. El círculo infernal del tiempo cerrado sobre sí mismo queda roto y abierto a una meta final de plenitud y realización definitivas. La pesadilla del eterno retorno -que tanto ha preocupado al pensamiento moderno- o la espantosa posibilidad de una historia vana y sin sentido -un paréntesis entre dos nadas, en la expresión pesimista de Cioran- quedan eliminadas. En la resurrección la esperanza cristiana ve “anunciado el futuro de la justicia y la destrucción de las fuerzas del mal, el futuro de la vida y la destrucción de la muerte, el futuro de la libertad y la destrucción de la opresión, el futuro del verdadero ser humano y la destrucción de lo inhumano” (Moltmann).

Pero esta dimensión última de la esperanza cristiana, siendo sin duda elemento esencial de la misma, no totaliza la esperanza que genera la fe en la resurrección. Es preciso igualmente recordar que la esperanza tiene también una dimensión de “mundanidad” o “terrenalidad” que la refiere al hoy que vivimos, a su dimensión salvífico-liberadora en el momento presente.

Esa es, según creo, la esperanza que somos invitados a celebrar en Adviento. La esperanza, por una parte, que nos sitúa ante su dimensión de futuro último. El Señor que vendrá tiene la última palabra y ésta será de vida. Los verdugos de este mundo sólo tienen palabras penúltimas. Pero que también nos sitúa ante su dimensión encarnada e histórica. El Señor y su Reino están viniendo ya como salvación liberadora que ha de hacerse presente hoy entre nosotros. Celebrar el Adviento supone entonces renovar la esperanza en el Reino que vendrá como salvación definitiva y plena y en el Reino que ya está viniendo como vista para los ciegos, andar para los tullidos, bienaventuranza para los pobres, asiento en el banquete de la vida para los excluidos.

Desde esta visión integradora surgen de nuevo las preguntas: ¿es posible y razonable mantener y renovar nuestra esperanza en la referida fuerza salvífico-liberadora del Reino de Dios cuando Jesús, su primer servidor y anunciador, terminó en el fracaso de la cruz y cuando nosotros, que podemos revisar la historia de lo sucedido en los muchos siglos que nos separan del Gólgota, somos testigos de que el fracaso de entonces se prolongó y prolonga en tantas cruces actuales? ¿No será ese Reino el anuncio de una salvación imposible, que no llega nunca, que se demora indefinidamente? ¿Será entonces nuestra esperanza un sueño hermoso e intensamente deseado, pero ilusorio, que por realismo histórico, al ser duramente confrontados con la irredención del mundo presente, deberíamos abandonar? ¿Tendría razón Camus, cuando afirmaba que el pensar con lucidez conduce a no esperar ya? En definitiva: ¿podemos seguir hoy celebrando razonablemente el Adviento? ¿Qué esperanza podemos seguir manteniendo y confesando con honestidad los creyentes cristianos?

A mi entender las preguntas formuladas ni son retóricas ni tienen respuesta fácil. En realidad con ellas se nos plantean tal vez las más serias de las objeciones que se alzan contra nuestra fe y nuestra esperanza.

Desde luego no me parece legítima la respuesta que pretenda reducir el alcance de la esperanza espiritualizándola falsamente, es decir, negando su referencia a la historia y proyectándola con exclusividad hacia su término final, hacia el “más allá” del tiempo y el espacio. Así parecen sortearse las dificultades pero a costa de falsear la identidad propia de la esperanza cristiana. Nunca deberíamos olvidar que nuestra esperanza, que hunde sus raíces en la esperanza de Israel, tiene una irrenunciable dimensión terrenal e histórica. Es oportuno recordar el nº 39 de la Constitución Pastoral “Gaudium et Spes”, del Concilio Vaticano II, tantas veces invocado: “...La espera de una tierra nueva no debe amortiguar, sino más bien avivar, la preocupación por perfeccionar esta tierra, donde crece el cuerpo de la nueva familia humana, el cual puede de alguna manera, anticipar un vislumbre del siglo nuevo. Por ello, aunque hay que distinguir cuidadosamente progreso temporal y crecimiento del reino de Cristo, sin embargo, el primero, en cuanto puede contribuir a ordenar mejor la sociedad humana, interesa en gran medida al reino de Dios”. La espera de la Parusía ni nos paraliza, ni nos proyecta ilusoriamente fuera de la historia. Al contrario, nos sitúa en ella y nos responsabiliza decisivamente de su marcha.

Como ya decíamos al comienzo no es legítimo situarse ante el final escatológico, el “telos” o meta de la historia finalizada en la acogida amorosa y definitivamente liberadora de Dios, sin compartir con nuestros hermanos y hermanas la tribulación presente, especialmente la que se abate sobre los pobres y excluidos de la tierra. Sin ese compartir solidario y comprometido la esperanza puede convertirse en opio, droga evasiva o proyección ilusoria. Como afirmaba Bonhoeffer la esperanza cristiana “se diferencia de la esperanza mitológica por el hecho de que remite al ser humano, de un modo totalmente nuevo y aún más tajante que en el Antiguo Testamento, a su vida en la tierra”. No es legítimo caminar por el falso atajo. No es honesto eludir el aquí y ahora -que tantas veces nos sitúa ante campos sembrados de cadáveres- ignorando el lado oscuro de la realidad y caminando gloriosamente hacia la resurrección final con una rosa en la mano. Del aquí y ahora, como decía León Felipe, mientras existan cabezas rotas de niños de Vallecas, no se puede ir nadie: “De aquí no se va nadie. NADIE. Ni el místico ni el suicida. Antes hay que deshacer este entuerto, antes hay que resolver este enigma. Y hay que resolverlo entre todos, y hay que resolverlo sin cobardía, sin huir con unas alas de percalina o haciendo un agujero en la tarima. De aquí no se va nadie. NADIE. Ni el místico ni el suicida. Y es inútil, inútil toda huida (ni por abajo ni por arriba)”.

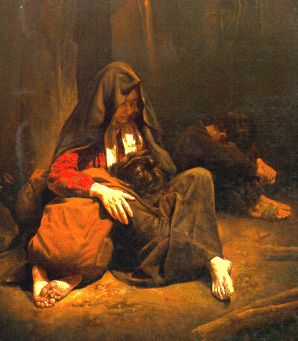

La resurrección de Jesús no debe considerarse al margen de la cruz, al igual que la cruz no puede considerarse al margen de la vida entregada de Jesús y de la conflictividad por ella generada. Es en el seno del seguimiento del crucificado, compartiendo la tribulación con los crucificados de hoy y asumiendo la conflictividad que tal compartir pueda generar, desde donde se puede seguir esperando. Sólo percibiendo el dolor de lo negativo puede la esperanza cristiana actuar de forma liberadora. La memoria de los sufrimientos y la solidaridad con los que sufren es lo que legitima la esperanza en un mundo nuevo, totalmente liberado. El Adviento nos vincula entonces a una esperanza real, pero crucificada. La cruz, afirma Moltmann, es su vecina.

Desde ahí, y sólo desde ahí, sin buscar falsos atajos, sin los riesgos de la evasión, sin huidas hacia arriba, experimentando nuestra vida como ganada cuando somos capaces de perderla al compartir la tribulación con los crucificados de la tierra, compartiendo la experiencia de los que no se resignan ante la realidad existente y siguen generando utopías contra el fin de la historia, podremos elevar honradamente nuestra mirada esperanzada y confesar que Jesús vendrá al fin de los tiempos y que, con su venida, el último enemigo, la muerte, será destruido y Dios será todo en todas las cosas.

En realidad, la esperanza sólo es realmente cristiana cuando va acompañada de la vigilancia, es decir, cuando se vive en el seguimiento del crucificado que implica hoy solidaridad con los crucificados, compromiso transformador de la realidad. La lucha por la transformación social, dice Moltmann, es el reverso inmanente de la esperanza teologal. Si aprendemos a ser solidarios, compartiendo la tribulación del mundo presente, si hacemos lo posible para que la justicia y la bienaventuranza lleguen a los pobres, si trabajamos para bajar de la cruz a los que siguen siendo crucificados en este mundo, experimentaremos como ellos nos acogen y nos otorgan vida y verdad, sentido y esperanza. Y así se irá haciendo realidad la llegada del Reino, el cumplimiento de la Promesa de Dios.

Seguimos apostando por el Reino prometido, ya que sabemos, desde la experiencia de la fe, que es Buena Noticia de salvación, fuente de belleza, bondad, verdad y vida cuando es acogido. Pero sabemos también que el Reino no se hace presente de forma triunfal, imponiéndose de forma arrolladora, coaccionando nuestra libertad o prescindiendo de ella. Puede ser libremente acogido y entonces hoy, como ya sucedió también en tiempos de Jesús, los ciegos empiezan a ver, los cojos pueden caminar, los prisioneros recobran la libertad y los pobres se sienten bienaventurados y se sientan en el banquete igualitario y fraternal. Pero puede también ser rechazado y entonces el mundo permanece en la irredención, en la injusticia y en la desigualdad y el que lo anuncia puede correr la misma suerte que corrió Jesús y ser crucificado.

No vinculamos nuestra esperanza al optimismo histórico, aunque tampoco necesariamente al pesimismo. La historia permanece abierta. En ocasiones el Reino se hará más perceptible, sus “signos” podrán descubrirse con relativa facilidad y las utopías intrahistóricas capaces de mediar nuestra esperanza brotarán sin mayor esfuerzo. En otras permanecerá más oculto, como la semilla enterrada bajo tierra, y hasta será preciso mantener la esperanza “contra spem”. No sabemos cómo se vincula la marcha del Reino en la historia con su llegada en plenitud ni cuándo esta plenitud advendrá definitivamente. Esto se lo reservamos a Dios. A nosotros nos corresponde estar a su servicio, anunciándolo con toda nuestra vida, con palabra y “signos”, siendo sus testigos activos “hasta los confines de la tierra” (Cf. Hch 1, 6-8).

A mi entender vivimos hoy tiempos de invierno, tiempos de crisis honda, de exilio y cautividad. Tiempos de resultados magros, menores que los soñados en décadas anteriores. Pero esto no quiere decir que sean tiempos que hacen imposible la esperanza. Más bien reclaman una esperanza paciente, templada en la oscuridad, probada en el compromiso tantas veces confrontado con el fracaso histórico, recibida como don puramente gratuito. ¿No fue así la esperanza de Abraham que supo esperar contra toda esperanza y la del mismo Jesús que siguió confiando en su causa del Reino desde la cruz? ¿No fue acaso en la oscuridad de unas expectativas inmediatas rotas donde se consumó la entrega esperanzada de Jesús al Padre? ¿No es ésta la esperanza que ha rebrotado vigorosa en el pueblo creyente en tiempos de crisis y de tribulación, en el seno mismo del peligro, que sabe aguantar el sufrimiento y que es paciente y perseverante, gratuita y activa, como acredita la Apocalíptica? Digámoslo, pues, con claridad: la esperanza del cristiano puede afirmarse incluso allí donde ronda el fracaso y los pronósticos hablan de derrumbes más que de vías de salida. Su posibilidad no está siempre alimentada por experiencias de triunfo. Radica últimamente en la promesa del Dios de Jesucristo que se cumplió anticipadamente en la resurrección del crucificado.

Activemos nuestra esperanza en este tiempo de Adviento. Profundicemos sin miedo en su razonabilidad y, sobre todo, en su belleza y en su bondad. Pidamos la fuerza del Espíritu para que esa activación sea real y se traduzca en renovación y fortalecimiento de nuestros mejores compromisos al servicio del Reino. No nos contentemos con la mera contemplación anticipada del triunfo final que aguardamos. Busquemos las utopías intrahistóricas que sean capaces de mediarla, así como las estrategias que conduzcan a su realización en el presente que nos sido dado. Sepamos templar nuestra esperanza, llegado el caso, desde las ilusiones rotas, desde la experiencia de la decepción histórica. Y no dejemos de seguir suplicando con todo el pueblo de Dios, recobrando la tensión apocalíptica que nunca debimos perder, que se interrumpa este tiempo de dolor, que el Señor venga ya y que las Promesas de Dios, que en Jesús recibieron su amén, sean final y plenamente realizadas.

Volver al sumario del Nº 7 Volver a Principal de Discípulos